- 一音会ミュージックスクール >

- 脳トレのすすめ

ピアノが脳トレと言われる理由

● ピアニストは認知症にならないってホント? 「ピアニストは認知症にならない」、これは昔から言われている説ですが、残念ながらピアニストでも認知症になることはあります。

しかし、指先を使うピアニストや画家に長命の人が多く、認知症の人が少ないことは、よく指摘される事実です。

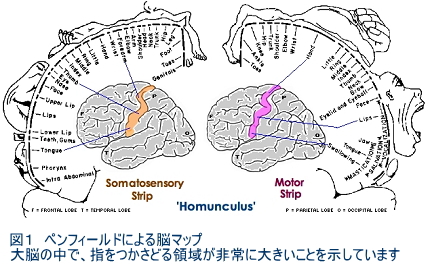

実際、指先にはたくさんの神経が集まり、脳に直結しています(図1参照)。指を動かしている時の脳の働きを、MRIを使って計測した研究によりますと、ピアノを弾いたことのない人にくらべ、ピアニストは同じ動きをしても、より多くの神経細胞を活性化していることが分かっています。ピアノを弾くことが、脳をフル回転させることは、ピアニストの脳が証明しています。

● 絶対音感がある人は知能が高い?

絶対音感がある人とない人との比較研究では、いろいろな面で絶対音感を持っている人が優れているとする報告があります。中でも、多く指摘されてきたのは、数学的能力や空間認知能力です。

ただし、絶対音感を持っている人は1%以下と非常に少ない上、絶対音感が幼少期にしか身につかない能力であるため、調査対象となった絶対音感を持つ人は、教育環境に恵まれた、ごくかぎられた人であることがほとんどでした。そのため、他分野でも優れた能力を発揮することは、珍しくありませんでした。

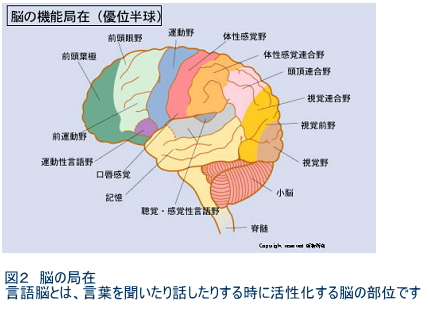

しかし最近、「少なくともこれは絶対音感を持つ人が優れている」と言えることとして、読みの能力(母国語)と外国語の習得が挙げられています。絶対音感を持つ人が、音楽を聴く時、言語野(図2参照)を活性化する事実と関連します。

● ピアノを習うと勉強ができる子になる?

ピアノを習っているお子さんの学力や知能が高いというデータは、実は大昔からありました。難関大学の学生に、ピアノ経験者の割合が高いことも事実です。

しかし、教育熱心な家庭では、子どもにピアノを習わせる割合が高いと同時に、親の知的水準も高く、単純にピアノを習うことの効果とは言えないと考えられてきました。

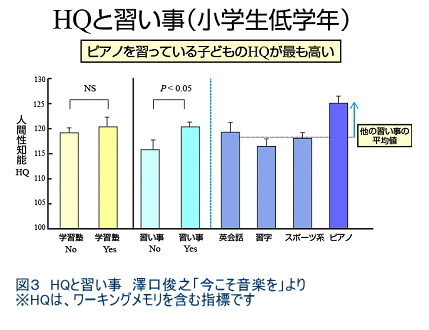

しかし最近になって、親の知的水準が同じであっても、ピアノ経験のある子どものグループとピアノ経験のない子どものグループとで、学力や知能に差があることが分かってきました。他のおけいこごとと比較しても、その差ははっきり見られています(図3参照)。

その差の正体は、“ワーキングメモリ”にありました。

“ワーキングメモリ”とは、情報を一時的に蓄えておく脳の機能であり、知能に大きく影響するものです。

ピアノを弾く時には、指が弾いている箇所よりも先の楽譜を目で追わなくてはなりません。この先読みが、“ワーキングメモリ”をきたえると考えられています。

● ピアノを弾くことは老化防止になる?

脳のアンテナとも呼べる指先を使うことに加え、“二重課題”が老化防止に効果的です。“二重課題”とは、2つのことを同時におこなうこと、です。

例えば、アルファベットをとなえながら、数字パズルをとく、といった課題です。

高齢者に関する研究は、人が歳をとるにつれ、“二重課題”ができなくなっていくことを明らかにしてきました。老化防止のトレーニングとして“二重課題”が取り入れられたゆえんですが、ピアノを弾くことは自然に“二重課題”をおこなう作業になっているため、注目を集めています。 例えば、ピアノを弾く時は、右手と左手で違う動きをします。打鍵しながら、目は楽譜の先の部分を見ています。先を追いながらも、今出している音を耳で確認します。楽譜では、音の高さ、リズム、指使い、といったいくつもの情報を同時に読み取ります。つまり、ピアノを弾く行為は、“二重課題”“多重課題”の連続なのです。

例えば、ピアノを弾く時は、右手と左手で違う動きをします。打鍵しながら、目は楽譜の先の部分を見ています。先を追いながらも、今出している音を耳で確認します。楽譜では、音の高さ、リズム、指使い、といったいくつもの情報を同時に読み取ります。つまり、ピアノを弾く行為は、“二重課題”“多重課題”の連続なのです。

もちろん老化防止だけではなく、脳機能の向上としても、ピアノは有効です。実際、左右で違うリズムを同時にたたくことは、ピアノの経験がない人にとってはとても難しいですが、ピアノを弾いてきた人なら、さほど難しい課題ではなくなっています。

● ピアノは重要な脳トレ要素をそなえています

ピアノが脳トレになることは、経験的に多くの人に知られていました。今、科学的な視点をもってしても、ピアノは脳トレに有効であることが証明されてきています。

主な根拠は、以下の3点です。

1.“神経のアンテナ”である指先を使う

2.先読みが“ワーキングメモリ”をきたえる

3.自然なかたちで“二重課題”をおこなっている

脳は、きたえることができる臓器です。楽しみながら、脳をきたえてみませんか?