- 一音会ミュージックスクール >

- リトミックレッスン

リトミック

リトミックの基本

リトミックのレッスンの基本は、リズムを学ぶことです。

音楽を表現する際、リズムを正しく、そして躍動的に表現することは、音楽に生命をふきこむことです。

演奏する際に、正しいリズムで、生き生きと、適切な強弱やテンポで、 またそれらを変化させて、そして組み合わせて、イメージ豊かに音楽を表現するには、身体全体で音楽を感じ、イメージの力を借りて表現する体験が不可欠です。

ピアノにかぎらず、どんな楽器を演奏するにも、歌を歌うにも、リズムを学ぶことは必要です。小さなうちから、リトミックの体験を積むことで、自然で豊かなリズム表現ができるようになります。

一音会のリトミックには、"5つの特徴"があります

1.目的がはっきりしています

リトミックとは、音楽にあわせて手をたたいたり身体を動かしたりするレッスンです。音楽にあわせて身体を動かすと、それだけで楽しいものです。

それだけに、「リトミックをやって、何の役に立つの?」と感じる人は多いでしょう。

ただ、音楽にあわせて身体を動かしているだけでは、音楽を好きになることはできますが、「ただ楽しいだけ」に終わってしまいます。

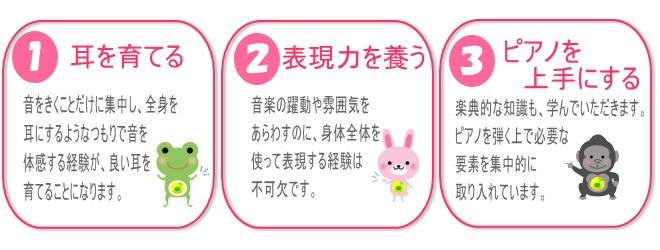

一音会のリトミックには、はっきりとした目的があります。目的は3つ、です。

① 耳を育てる

② 表現力を養う

③ ピアノを上手にする

![]()

より美しい音、より適切な音(表現)を追求しなければなりません。

ところがピアノは、正しく打鍵すれば、一応正しい音が出てしまうため、自分の出す音を吟味する習慣が育ちにくいのです。

リトミックのレッスンの中で、音をきくことだけに集中し、全身を耳にするようなつもりで音を体感する経験が、良い耳を育てることになります。

ひいては良い演奏につながるのです。

ところが、ピアノを弾いているだけでは、表現力を養うのに、十分とは言えないのです。

ピアノを弾いている時、動かしているのは、もっぱら腕から先だけだからです。

音楽の躍動や雰囲気をあらわすのに、身体全体を使って表現する経験は不可欠です。

リトミックは、その経験をするためのレッスンでもあります。

表現はもちろんですが、楽典的な知識も、学んでいただきます。

ピアノを弾く上で必要な要素を集中的に取り入れているのです。

だから、一音会のリトミックを習ったお子さんは、ピアノが上達するのです。

2.リズム、拍子、強弱表現など、身体を使って深く学習します

一音会では、創始者・江口寿子が中心となって開発した、「江口メソード」を実践しています。「江口メソード」を実践するピアノの先生は、日本中あるいは海外にも多くいますが、そのすべてを体系的に実践しているのは、一音会だけです。「江口メソード」は、教本・教材87点、書籍12冊におよぶ、ピアノのためのメソードです。

→「江口メソード」について、くわしくはこちら

一音会のリトミックは、「江口メソード」にのっとっています。リズム、拍子、強弱など、ピアノを演奏する上で重要な表現を、主に身体を使って学びます。 身体を使うことで、深く学習ができるからです。

「江口メソード」では、リズム(音符の長さ)を、動物にたとえて学びます。8分音符は「ネズミ」、4分音符は「イヌ」、2分音符は「ウシ」・・・というように、動物の身体の大きさと、音価(音の長さ)が対応します。リズムも、それぞれの動物の鳴き声で、あらわします。たとえば、8分音符は「ちゅちゅ」というネズミの鳴き声で表現するのです。ネズミさんに“変身”し、「ちゅちゅ」というリズムを唱えながら、8分音符にあわせて走ることで、正しいリズム表現を、身体を通して学ぶことができます。

強弱の表現を学ぶ時も、強い音の時、大きなカバさんに変身し、ドシ~ン、ドシ~ンと、大きな足音をたてて歩いて表現します。体重をかける動作、足に伝わる振動などがともなうことで、強い音のイメージがふくらみます。「はい、ここはフォルテだから、強い音で弾いてね」と言われて弾くのと、「大きなカバさんが歩いているように」と言われて弾くのとでは、表現の豊かさがちがいます。

強弱の表現を学ぶ時も、強い音の時、大きなカバさんに変身し、ドシ~ン、ドシ~ンと、大きな足音をたてて歩いて表現します。体重をかける動作、足に伝わる振動などがともなうことで、強い音のイメージがふくらみます。「はい、ここはフォルテだから、強い音で弾いてね」と言われて弾くのと、「大きなカバさんが歩いているように」と言われて弾くのとでは、表現の豊かさがちがいます。

※実際のリトミックレッスン風景

3.お子さまの創造性や音楽性を伸ばすレッスンをします

小さなお子さんは、想像力豊かです。そして、おとなが考えつかないことも、思いつくことができるものです。一音会のリトミックでは、子どもの想像力、創造力を生かし、育みます。そして音楽表現に役立てる力とします。

前の項で、リズムを動物にたとえる指導法の例を紹介しました。イメージする力が旺盛なお子さまには、それがもっとも効果的だからです。いろいろな動物になりきって動く中で、適切な表現を学んでいくことができます。

さらに言えば、音楽表現を問題にする時、ただ「強い音」、というだけでは平面的な表現です。「強い音」の中にも、色あいのちがう「強い音」があります。「怒ったような」、「あわてるような」、「泣きたくなるような」、「興奮するような」、「焦れるような」・・・こめられた感情によって、「強い音」の表現もちがってきます。

ここでは、一音会が実践している「おはなしリトミック」を紹介します。小さなお子さんは、おはなしが好きです。“ごっこあそび”も好きです。おはなしの中の登場人物になりきって動くことは、本来、大好きなのです。

一音会の「おはなしリトミック」では、先生がおはなしを紙芝居で紹介します。創造力豊かな子どもたちは、すぐにおはなしの世界に入りこみます。

そして、おはなしの中の登場人物になりきって、おはなしの場面ごとに、いろいろな表現をします。大声で泣くこともあります。うれしくてジャンプすることもあります。そればかりか、ヘビになってはいまわることも、石になってころがることも、おもちになってのびることも、あるのです。音楽にあわせ、その場面にあった感情と動きを、思い切り表現します。

お子さんの想像力は無限です。そして新しい表現をあみだしていきます。創造力も無限なのです。

一音会のリトミックは、それらを音楽表現、音楽性へとつなげる橋渡しをします。

※実際のリトミックレッスン風景

4.年齢別、習熟度別にレッスンをおこないます

また、少し大きな生徒さん(小学生以上)には、一音会オリジナルの検定試験の制度もあります。個々人の力にあわせて、難しいリズム表現に挑戦していただきます。合格者には、合格証となる記念バッジをさしあげています。上級の生徒さんは、たくさんのバッジをスクールバッグにつけて、ほこらしげです。

一音会のリトミックでは、生徒さんが自らの意志で技能を伸ばせる工夫をしています。

また、少し大きな生徒さん(小学生以上)には、一音会オリジナルの検定試験の制度もあります。個々人の力にあわせて、難しいリズム表現に挑戦していただきます。合格者には、合格証となる記念バッジをさしあげています。上級の生徒さんは、たくさんのバッジをスクールバッグにつけて、ほこらしげです。

一音会のリトミックでは、生徒さんが自らの意志で技能を伸ばせる工夫をしています。

5.音大レベルの身体表現もカバーします

リトミックには、大きな誤解がつきものです。それは、「リトミックは、小さな子ども向けのもの」という考えです。それは明らかに誤解です。 大人でリトミックを学ぶ方もいます。音楽大学では、リトミックを専門的に学ぶ科もあります。 専門的に学ぶとなると、非常に難しい身体表現を求められます。長い年月、練習を重ねてきた人でなければできません。 リトミックの勉強は、奥が深く、終わりのないものです。一音会のリトミックは、「小さなうちだけのもの」ではありません。できれば、小学校を卒業するま では、お続けいただきたいと思っています。一音会には、中学生のクラスもございます。 前の項で紹介した、リトミックの検定試験も、上級のレベルは音楽大学で学ぶレベルです。1歳からリトミックのレッスンをがんばってきたお子さんの中には、小学生のうちに、そのレベルに達してしまうお子さんもいらっしゃいます。 検定試験で求められるリズム表現は、すべてピアノの演奏で使う場面のある表現です。それらが身体でも表現できるということは、ピアノの演奏が、より生き生きと、より躍動的になる、ということです。 一音会では、8か月のお子さまからリトミックをおはじめいただきますが、望めば望むだけ、高いレベルの技能を得ていただくことができます。