- 一音会ミュージックスクール >

- 生徒さんから先生へインタビュー

生徒さんから先生へインタビュー

普段生徒さんが思っている疑問に、ずばり先生がお答えします!【 ピアノ編 】

― プロのきびしさを教えてください ―

・常に努力し続けることです。

・自己満足だけではやっていけないことです。やはりプロである以上はお客さんが自分の演奏をどう感じ取るかということを客観的に考えなければなりません。しかし、それだけではなく演奏者自身がどれだけ演奏を楽しんでいるかということも非常に大切な要素だと思います。

・嫌いな曲、苦手な作曲家でも仕事で引き受けたなら練習しなければいけない。いくら優秀な生徒でも、三流のプロより劣る、と教授に言われたことがありますが、たとえ安いギャラでも、お金を払って弾くのと、いただくのでは全く意識が違います。

―まともなピアノで練習することがなかなかできない状況なのですが、そういう時にステージで演奏できるような音量、音質を維持するためにできる工夫などあれば教えていただきたいです―

・今やってる曲の部分練習を重ねる。10分でも無駄にしない。まとめて練習より隙間時間の有効活用・自己満足だけではやっていけないことです。やはりプロである以上はお客さんが自分の演奏をどう感じ取るかということを客観的に考えなければなりません。しかし、それだけではなく演奏者自身がどれだけ演奏を楽しんでいるかということも非常に大切な要素だと思います。

・嫌いな曲、苦手な作曲家でも仕事で引き受けたなら練習しなければいけない。いくら優秀な生徒でも、三流のプロより劣る、と教授に言われたことがありますが、たとえ安いギャラでも、お金を払って弾くのと、いただくのでは全く意識が違います。

―まともなピアノで練習することがなかなかできない状況なのですが、そういう時にステージで演奏できるような音量、音質を維持するためにできる工夫などあれば教えていただきたいです―

・常に本当のピアノを弾いているような弾き方を意識して練習してみるといいですよ。

― 音大とはどんなカリキュラムでどんな事をするのでしょうか。またピアノが大変上手な方ばかりだとどんな感じなのでしょうか。行ける事は無い世界なので知りたいです ―

・音大によっても多少カリキュラムは異なりますが、週に1回レッスンがあり、授業は音楽の専門的な分野(音楽理論、ソルフェージュ、和声法、音楽史など)が主ですが、一般教養もあります。優秀な仲間から刺激をもらって幸せな4年間でした。

・私たちのころは、1、2年は普通大学のように一般教養や語学、それにソルフェージュの授業は必修で、それに専門の楽器のレッスンがありました。語学はピアノ科はドイツ語が第一外国語で声楽科はイタリア語だったと思います。

3、4年になるとすべて音楽に関係のある授業ばかりになり、それに教職を取ると、副科で声楽をとり、教育実習にも行きます。

室内楽の授業も選択であり、(それは全員が取れるわけではなく)

N響の現役奏者の先生方がレッスンに来てくれたり、とても貴重な経験ができました。

・私たちのころは、1、2年は普通大学のように一般教養や語学、それにソルフェージュの授業は必修で、それに専門の楽器のレッスンがありました。語学はピアノ科はドイツ語が第一外国語で声楽科はイタリア語だったと思います。

― 昔弾けたはずの曲が跡形もなく弾けなくなります。そうならないようにどうすればいいでしょう ―

・ピアノを弾くときに動かす指は、実は脳から1番遠い末端神経を使っているので、そうなってしまいがちです。昔弾いていた曲を維持するためには週1,2回くらいはその曲を弾くようにしましょう。

・忘れるのは自然で仕方ないと思います。でもピアノの練習を続けていれば、もう一度同じ曲を弾くとき、練習方法さえ間違えなければ必ず前より上手になってるはず。そうやってレパートリーを増やしていきます

― 昔はおこらなかったのですが、練習しつづけると、肩こりや腕の痛みがでます。姿勢が悪いのでしょうか ―

・「ピアニストにとって、肩こりは職業病だ」と言っているピアニストもいます(青柳いづみこさんの著書より)が、肩を凝らないピアニストも中にはいます。筋肉の使い方は人によって違います。肩や腕に力を入れる癖が自然とついてしまっているのだと思います。体幹を鍛えて、腹筋を意識して弾くと、凝りや痛みも変わってくるかと思います。ぜひやってみてください。

・腕の痛みというのは、力が入っているからかもしれないので、弾き方を直してもらう必要があると思います。肩こりは多少仕方ないかと思いますが、練習中、たまに肩甲骨や首をほぐす運動をしてます

・腕の痛みというのは、力が入っているからかもしれないので、弾き方を直してもらう必要があると思います。肩こりは多少仕方ないかと思いますが、練習中、たまに肩甲骨や首をほぐす運動をしてます

― 練習上の工夫についてお伺いしたいです ―

・スケール、アルペジオがおすすめです。

・譜読みの時は練習量が成果と比例しているのですが、ある程度進むと独りよがりにならないよう、考える時間、聴くこと、分析などにも時間をかけます

― 人にはできない(自分オリジナルの)練習方法は何ですか ―

・散歩をしているときや走りながらなど、ピアノを弾いていない時に演奏の事を考える、つまりイメージトレーニングをすることです。

・フラメンコの腕や指の動き練習。誰でも出来ますからオリジナルではありませんが、やってます。あとは手のひらのストレッチになる練習をいくつか始めにやります

― おすすめのエチュードを教えてください ―

・スケール、アルペジオをゆっくりやるといいです。

・ハノンピアノ教本の21~30番の最後の音を弾かずにノンストップで弾くことです。

・ツェルニーとバッハ

― 指の鍵盤への触れ方(タッチ)の意識の仕方(毎回のレッスンで少しずつ谷口先生にご指導受けてますがピアノの奥深さを日々感じてます)ピアニスト(特にジャズを含め)によって、手(アーチ)や指の形が様々です。結局は、指の意識の問題なのでしょうか ―

・自分の出したい音によって手の形や弾き方は自然と変わります。例えば、柔らかい音を出すときには手は寝かせ気味になったり、鋭い音を出すときには丸くなったりします。

・指の形や手の大きさは人によって違うので、男性の弾き方を女性が真似するのは危ないこともあると思います。形も大事ですが、まず自分がどんな音を出したいのかしっかり考えて、それから鍵盤に触れて行くと、指や腕が自然に対応してくれることも多いので、イメージがとても重要だと思います。

― 最高のパフォーマンスのため、または、腱鞘炎予防のために何か運動やストレッチをされてますか?おすすめのストレッチなどございましたら教えて下さい。(私自身、筋トレ+有酸素運動+ストレッチ+プロテインという運動をはじめてから約1年半たち、ピアノが弾きやすくなりました。) ―・指の形や手の大きさは人によって違うので、男性の弾き方を女性が真似するのは危ないこともあると思います。形も大事ですが、まず自分がどんな音を出したいのかしっかり考えて、それから鍵盤に触れて行くと、指や腕が自然に対応してくれることも多いので、イメージがとても重要だと思います。

・真面目にコツコツと運動を続けていらして素晴らしいですね。私はストレッチ専門店に通っています。自律神経が整い体調も改善しますし、マンツーマンで自分に合ったトレーニング、ストレッチを教えてくれるのでとてもおすすめです。体はひとりひとり違うので、一概には言えませんが、ピアノは指だけでなく体全体で音を出して表現するものなので、体幹が意外ととても重要な要素になってくると思いますので、これからもぜひ運動を続けてください。ヨガもおすすめです。体が柔らかくなり、瞑想で心も落ち着くのでいいパフォーマンスをするためにはとっておきです。

・バレエやダンスはいろんな面で役立つと思います。実際踊れなくても、動きをみて真似するのでもいいと思います。よく使う首、肩 肩甲骨は練習合間にほぐしたりします。

【 声楽編 】

― プロのきびしさを教えてください ―

・まずは、ベストな演奏をすることですが、コンサートに来てくださったお客様が満足していただくことも大事だと思います。ただ演奏するだけだったら学生でもできます。プロとなりましたら、その曲、そのコンサート全体の雰囲気づくりもとても大事です。

・相手を楽しませることをやり続けることです。

― 風邪をひかないようにしている工夫(花粉症の場合は、どのようにしているのか) ―・相手を楽しませることをやり続けることです。

・首にタオルを巻いて寝ること、手洗いうがい、マスクをすること。また、はやめに薬などで予防をしています。

・冬になりましたら加湿は大事です。私の知人は一年中マスクをして寝ているそうです。しかし、気をつけていても風邪はひきます。風邪かな?と思ったらすぐに病院にいき軽いうちに治します。そうすれば、声枯れは防げると思います。

― これから先でも良い声になるかしら ―

・毎日少しでも(5分でも)声を出すことが大切です。そうすれば確実に上達していくでしょう。本番などの直前だけ歌うだけでは良くなりません。

・うまくなっている人をたくさん知っています。 私自身も練習を重ねると違います。しかし、練習しなくなるとまたそれも結果として表れます。継続は力なり!皆さん 頑張りましょう。

・うまくなっている人をたくさん知っています。 私自身も練習を重ねると違います。しかし、練習しなくなるとまたそれも結果として表れます。継続は力なり!皆さん 頑張りましょう。

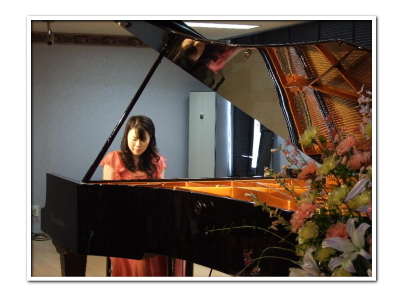

写真:芦田くみ先生(一音会アドバンスA講師)

写真:芦田くみ先生(一音会アドバンスA講師)